|

|

|

|

试剂智能化管理系统 |

| COMET 于2023年7月完成实验室试剂智能化管理系统二期建设,并与第一期系统在软硬件上融合互通,形成了一套由智能试剂柜(以RFID技术为核心)、称重控制平台和试剂管理系统组成的高效管理方案:从试剂的“申购-入库 领用-储存-归还-报废”进行全生命周期的管理,确保全流程的完整性和可追溯性,构建智能化、储存安全化、业务标准化的管理模式,全面提升实验室在安全、成本和效率上的管理水平。 |

|

|

| |

|

质谱中心 |

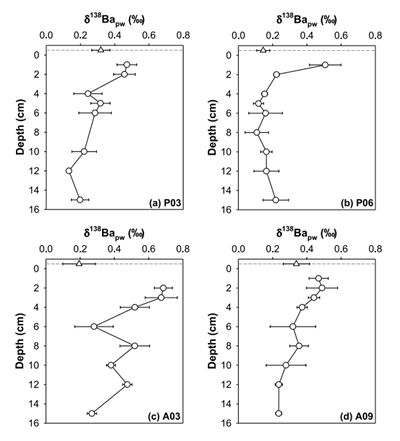

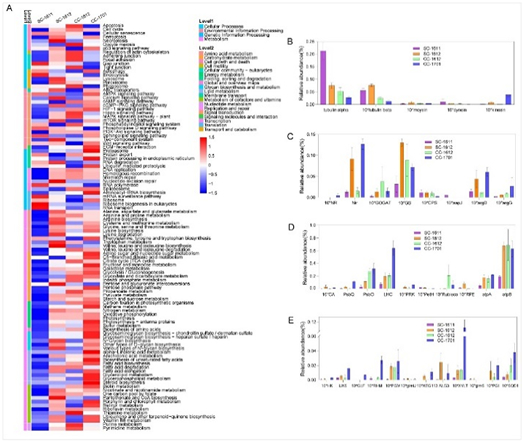

| 质谱中心于2009年成立,以“提高设备利用效率,发挥仪器多元功能,促进高端资源共享”为宗旨,面向海洋科学、环境科学、生态学等学科,以痕量元素及其同位素的分析测试、各类有机化合物的分离鉴定为主要工作内容,实时追踪国际前 沿质谱技术,着力发展新的质谱分析方法,为来自国内外院校、研究所的科研人员提供高效率、高水平的服务。中心面积350 m2,配有12台质谱仪器和1 间千级洁净实验室,总值近5000万元。截至2023年,支撑各级科研基金项目超150项,支撑发表论文超170篇,累计开办仪器培训课程160多次,指导培训师生用户800多人。2023年,中心提供技术支撑取得的主要成果有:使用多接收电感耦合等离子体质谱仪精确测定河口沉积物的孔隙水中Ba的同位素比值 (Cao et al., 2023,图A),利用超高分辨率液相色谱-三合一质谱联用仪进行球形棕囊藻的宏蛋白质组分析(Cheng et al., 2023, 图B)等。 |

|

|

|

|

| (图A) |

(图B) |

| |

|

大型仪器装备运行成效 |

| 2023年COMET网上预约共享资产约为1.4亿元,在线预约设备200余台套,对校内外科研人员开放共享。 |

|

| 船载式营养盐连续流动化学分析仪(1404132G) |

该仪器于2023年5-6月参与完成了由澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)组织的2023海水营养盐国际比对航次,该仪器在国际同行的仪器比测中获得了良好的精准度。应国家碳中战略及项目需求,先后完成2023年4-6月份的广西与海南海草床的调查航次及2023年3-7珠江口及长江口航次营养盐数据的测定,为我国典型海草床生态系统CO2源汇格局的调控机制及浮游生态系统的演变提供重要的数据支撑。为20多家校内外科研单位用户提供服务。2023年,本仪器总机时为5472小时,测样的总项目数为18915项,培养学生多达70人次,本仪器产生的数据用于支撑发表的文章达8篇。 |

|

| Delta V Plus 稳定同位素比值质谱仪(1304344G) |

该仪器联合配置了元素分析仪 EA Flash HT 和 Gasbench II 以及自动进样器 AS 2000,可用于C、N、O、S元素的稳定同位素的分析测定。目前该仪器主要用于N、C元素生地化循环的研究。在2023年通过仪器前端的改进以适应不同进样瓶的自动测定,并尝试与Tracegas联用,进行甲烷的碳稳定同位素的测定。该仪器为国家基金委创新群体项目(海洋氮循环与全球变化),国家基金委重大研究计划-集成项目(典型海陆交汇关键带微生物驱动碳氮硫循环的机制与碳源汇效应集成研究),国家基金委重大研究计划-集成项目(西太平洋海气界面多尺度物质循环集成研究)等科研项目提供了可靠的数据。2023年该仪器培养师生5人,使用机时达到2032小时,测定的样品量超过1500个。其测定的数据支撑了2篇高水平学术期刊论文(1篇PNAS和1篇Nature communications)的发表。 |

|

| 高纯锗γ谱仪(1403288G) |

该仪器可对各种介质的放射性元素U 、Ra、Th、 K、Cs、Be等进行定量分析,现主要用于开展洋颗粒物动力学及其海洋现代地质过程、海底地下水排泄等方面的研究。 2023年,仪器机时达到4824小时,测定了大量海草床、红树林沉积物,产生的数据为国家自然科学基金区域创新发展联合基金(海平面上升与生物入侵叠加效应下福建典型河口湿地的生态脆弱性)、腾讯横向项目(海洋碳汇技术开发)提供支撑。 |

|

| 超高效液相色谱-串联四极杆质谱联用仪(1206848G) |

该仪器2013年进入MEL-COMET预约共享系统,十余年来,运行稳定,主要服务于海洋与地球学院、环境与生态学院、生命科学学院等,涵盖十余个课题组,发表相关文章十余篇,取得卓越成效。2023年机时数3313小时,约合10000个样品,共享服务收入约55220元,用户数量合计13人。此外,2023年为仪器运行第十年,针对核心分子泵配件及其他易损易耗部件进行了保养维护,并更换老旧电脑,安装最新版操作软件,以确保仪器继续稳定运行。本设备主要用于各学院化学、生物相关课题组的靶向物质检测分析,利用高纯标准物质和超高效液相色谱分离柱,可在短时间内实现对单位样品中已知小分子有机物质的定性分析,以及痕量水平的定量分析;仪器配备的自动进样系统,可在减轻实验者工作量的同时,获得系统的有效的分析数据,在基础研究和实际应用领域均提供了强有力的支持。 |

|

| Elementar vario EL cube元素分析仪(S2000509) |

该仪器利用高温催化氧化原理,将有机物氧化成无机物,结合吸附-解析分离技术,热导定量检测,实现对碳氢氮硫的快速准确分析,适用于土壤,沉积物,颗粒物,有机体中的各元素含量的测定。根据测定参数不同,可以灵活选择碳氮模式,碳氢氮模式,碳氢氮硫模式,硫模式等。该仪器完全共享,建立用户服务群,定期开展学生上机培训,高质量服务于校内外多个课题组和项目研究。2021-2023年该仪器年机时分别达到2725小时、3508小时和2724小时;测样数量分别为4832个、6530个和6090个;年均培训学生20余名。仅2023年,服务地学部内外的PI人数达到23位,服务项目数20余个。该仪器对硫元素的准确定量,为国家自然科学基金重大研究计划集成项目——“典型海陆交汇关键带微生物驱动碳氮硫循环的机制与碳源汇效应集成研究”提供核心参数的支撑;在海洋碳汇技术开发项目——“蓝碳生态系统评估、恢复与核算”中,使用该仪器分析海草床生态系统中沉积物,颗粒物中碳氮含量,包括碳氮元素在有机和无机相的分配,有助于计算该生态系统中碳埋藏的准确量级。 |

|

| |

|

仪器研制与改造 |

2023年海洋观测技术与数据中心研发一款自容式海洋现场海水温度记录仪,该温度记录仪具有高精度、小体积、易操作、成本低等优点,作为海洋观测中最常用的测量仪器,能够广泛的应用于海洋浮标、潜标、海床基等观测平台,长时间连续观测海洋现场水温分布和变化,可平行替代目前现有的该类型进口仪器。 |

| 研发中心提供机械设计、嵌入式软硬件开发和系统集成等技术服务。2023年已实现近岸/养殖区轻便型浮标系统集成、原位和走航pH的系统集成、走航营养盐硬件改造和海洋激光雷达的机械设计和嵌入式硬件设计。 |

为满足近岸养殖区域、河口和河口交汇区域定点碳循环监测的需要,研发中心自研设计了一款高使用容积的超小型浮标系统,可同时实现pCO2、CTD-DO、叶绿素、硝酸盐、PH和气象等传感器的数据采集。该浮标系统具有便携运输安装和布放、大使用空间和长续航等优点。 |

为鼓励技术人员的技术创新,实验室2023年资助三项技术开放基金,分别为第三代海底有缆珊瑚生态在线观测系统的研制(孙圣垚)、大体积海水CO2参考标准海水的制备及稳定性测试(郭利果)、EDTriA & IDA复合型螯合树脂的制备方法研究(黄勇明)。 |

|

|

2022-2023年度考核优秀名单 |

考核优秀:陈蔚芳、李青、王丽芳、杨听林、高越、曾静茹、陈秋榕、陈鑫凤、陈钊英、丛瑜、古华平、何佳芳、李军、李岩、李永玉、林丹、林姗姗、林文芳、濮菲、邱舒虹、孙琳、王晓依、向玮、谢夏冰、徐飞鹏、邹文彬 |

|

| |